入浴剤

入浴剤の歴史

入浴剤の起源と発展:室町時代から江戸時代の薬湯文化

COVID-19の感染拡大でお家時間が増え、お風呂に入る人が増加しました。それに伴い店舗販売されている入浴剤の市場規模は2桁アップとなり、650億円を超えたようです。また、ある調査報告によると、季節に関係なく、入浴する人の約60%が入浴剤を利用しているとのことです。

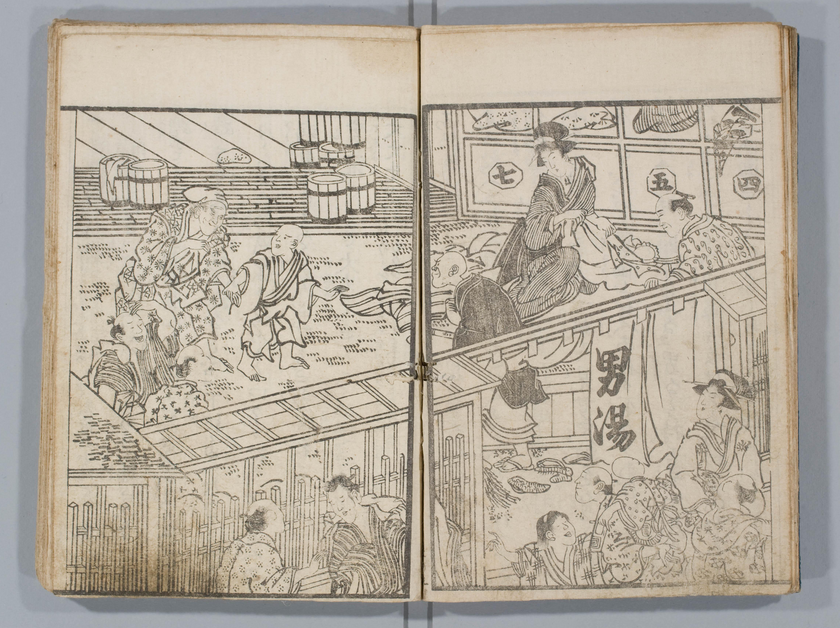

そんな入浴剤はいつから利用されているのでしょう。古くは室町時代初期に「五木八草湯」という植物の効果を利用したお風呂があったことが『庭訓往来』(ていきんおうらい)に記載されています。江戸時代には、今でも漢方薬の生薬成分として利用されている忍冬(スイカズラ)が銭湯で利用されていたことが、式亭三馬の著書「浮世風呂」に記載してあります。実際、忍冬には解熱や解毒、消炎、利尿、殺菌作用があるので、漢方薬では化膿性疾患や皮膚の湿疹、化膿した痔、切り傷などを目的に配合されます。また、煮出した汁(エキス)を風呂に入れると、あせもや、美肌などに効果があるとも言われています。江戸時代、銭湯経営者は漢方医や薬問屋から生薬の効果を聞いて、利用者へのサービスや他の銭湯との差別化を図るために「薬湯」を用意したのでしょう。

ご存知だとは思いますが、「浮世風呂」は江戸時代を代表する滑稽本で、江戸町文化や風俗などが書かれています。

『諢話浮世風呂』(国文学研究資料館所蔵)出典: 国書データベース:https://doi.org/10.20730/200015779

明治後期、入浴剤のルーツ「くすり湯 浴剤中将湯」誕生

このような歴史をたどると入浴剤のルーツはやはり漢方薬や生薬植物であると言えるでしょう。

現在、浴用剤工業会などでも、商品として販売された入浴剤のルーツは、明治30年に津村順天堂が銭湯に販売した「くすり湯 浴剤中将湯」と記載されています。この「くすり湯 浴剤中将湯」は津村家の秘薬として伝わる「中将湯」をつくる時にでる生薬の切れ端を従業員が自宅に持ち帰り、布袋に入れお湯を張った木製のたらいにつけて子供を入れたところ、いつまでも身体が温かい、湿疹が治った、ということから商品化して銭湯へ販売されました。

配合生薬はシャクヤク、トウキ、ケイヒ、センキュウ、ソウジュ、ブクリョウ、ボタンピ、トウヒ、ショウキョウ、カンゾウ、ニンジン、コウブシ、ジオウ、トウニン、オウレン、チョウジの15種類。当時はまだお風呂を持つ家庭は少なかったため、主な販売先は銭湯になります。明治41年の東京市の銭湯数は1,217軒(市内879軒、郡部338軒)であったという記録があるので、「くすり湯 浴剤中将湯」が発売された明治30年にも1,200件程度は銭湯があったでしょう。当時としては大きな市場であり、新たな市場開拓だったことと推察されます。

難産の妊婦を救ったことから名付けられた薬の入浴剤

銭湯で「くすり湯 浴剤中将湯」が評判になれば、同じように秘伝の漢方薬をお風呂に入れる商品が販売されてきます。現存する第2類の医薬品入浴剤「千葉実母散浴剤」もその一つです。「千葉実母散」は鎌倉幕府を支えた千葉之介常胤(ちばのすけつねたね)から13代目の千葉勘兵衛が実母の産後の不調を改善するために開発した薬です。産後の不調改善をお風呂でも出来るのではと考え製品化し銭湯に販売されました。配合生薬はダイオウ、オウレン、シャクヤク、ソウジュツ、カノコソウ、コウブシ、センキュウ、ブクリョウ、トウキ、モクツウ、ショウブ根、モッコウの12種類の生薬から構成されている刻み生薬の入浴剤です。

銭湯から家庭へ

生薬の温浴効果は大きく、「くすり湯 浴剤中将湯」を利用している銭湯の利用者から、「冬は温まるので良いが夏は汗が引かない」という声が銭湯に寄せられます。

この声を聞いた津村順天堂の津村重舎社長は新たな入浴剤の開発をすべく京都大学の刈米博士に協力を依頼します。そして、新たな入浴剤として昭和5年に販売されたのが「芳香浴剤バスクリン」です。バスクリンは温泉成分を主成分とし、色素にはウラニンを利用しています。さらに松葉の香りを配合し夏向けの商品として販売しました。当時のキャッチフレーズは「緑の香水風呂」です。ウラニンはオレンジの粉末で、水と反応して蛍光グリーンとなります。また、パインニードルという松葉の香りをつけることで清涼感を演出しています。

さらにパッケージは当時人気の挿絵画家だった高畠華宵氏による女性が浴槽に足をいれるという洗練されたもので、これまでの生薬入浴剤のパッケージとは異なり人気を博しました。しかし、15人分で容量価格は150g80銭で現在の金額に換算すると3,000円程度でしょうか、当時としては高額商品でした。

昭和初期にはドイツから輸入された「ノボピン」という入浴剤がありました。記録はあまり残っていませんが同じ松葉の香りだったようです。

昭和10年代になると、日本も戦争へと向かってしまい、入浴剤の製造販売も中止せざるを得ない状況になりました。戦後、昭和25年に津村順天堂は「バスクリン」はガラス瓶で販売を再開させ、入浴剤が銭湯で使われ始めました。しかし、このころから公衆衛生に対する意識が高まり、銭湯の衛生状態も問題視されるようになりました。保健所などによる指導も強化され、湯の交換頻度などに関する基準が設けられるようになりました。

昭和30年代になるとお風呂付きの公団住宅が販売されるようになり、お風呂も家庭で入るようになってきました。それに伴い、入浴剤の販売も銭湯から一般家庭向けが主流となりました。また、テレビも徐々に普及し始め「遠くの温泉より、我が家で温泉気分」というキャッチフレーズでテレビコマーシャルを投入した「バスクリン」は入浴剤の代名詞となっていきます。「バスクリン」の売り上げが拡大していった背景には内風呂の普及と高度成長期による所得の増加がありました。お風呂も単に身体を洗う場所から温まる場所、リラックスする場所、家族のコミュニケーションの場といった様々はニーズに合わせた場所になっていきました。

ニーズの変化に対応した入浴剤の進化

入浴剤という商品の認知が高まり、確固たるポジションを得ると、様々な消費者ニーズに応える商品が発売されます。

昭和48年にライオンから、家族で楽しく入る、子供向けとも言える入浴剤「シャワシャワ」が発売されます。津村順天堂からは「バスハーブ」が昭和50年に発売されます。原点回帰ともいえる生薬エキスによる液体入浴剤で、温まり感を実感できる入浴剤です。また、この昭和50年には逆転の発想から新たな入浴剤のカテゴリーとしてクールタイプの入浴剤が発売されます。お風呂は温まるものという概念とは違い、「夏のお風呂は涼しく入る」という新たなコンセプトで「クールバスクリン」が発売されました。新たなコンセプトの商品は予想を大きく覆しヒット商品となり、夏の入浴剤市場が大きくなっていきました。

そんな津村順天堂が全盛の時代、昭和53年に花王から「バブ」が発売されます。炭酸ガスが温浴効果を高めて血行促進して疲労回復すると打ち出した商品でした。「バスクリン」が家でも温泉のように温まるというコンセプトとは異なり、血行促進して疲労回復するという新たなコンセプトの商品です。「バブ」の発売は、入浴剤市場そのものをより大きなものしました。そして疲労回復というコンセプトを皮切りに、さまざまなコンセプトの入浴剤が発売されるようになります。

昭和63年9月には新たなコンセプトとして温泉タイプの入浴剤が発売されました。カネボウホームプロダクツから「旅の宿シリーズ」が、そして津村順天堂より「日本の名湯シリーズ」が同時期に発売されます。そして、翌年に発売された「日本の名湯登別カルルス」は初めて酸化チタンを使用して安定的にお湯を白濁させる入浴剤でした。新しいコンセプトと新しい技術、そして温泉好きの日本人に響く大量のテレビコマーシャルの投入で、大ヒット商品となり、温泉入浴剤というカテゴリーを確固たるものにしました。また、温泉入浴剤のヒットは新たに入浴剤ギフトというカテゴリーを生み出しました。

入浴剤の進化はさらにつづき、平成になるとスキンケア商品の開発に発展していきます。資生堂やロート製薬、もちろん花王やツムラ(津村順天堂よりCI)でもスキンケアブランドを開発し市場へと投入していきます。資生堂からはフェルゼアやロート製薬からはメンソレータムAD、そして花王からはエモリカ、ツムラからは薬用入浴液ソフレなど敏感肌の人に向けた商品が発売されています。温まる、家族で楽しく入る、涼しく入る、疲労回復、そしてスキンケアと消費者のニーズに合わせて各企業の開発競争も激しくなってきました。

そして、平成18年にツムラが炭酸ガスと温泉ミネラルを配合した「きき湯シリーズ」を発売します。炭酸ガスをベースに症状に合わせた異なる温泉ミネラルを配合したダブル効果で「その日の症状その日のうちに」をキャッチフレーズに、一般人からアスリートまで、幅広いユーザーを獲得しました。「きき湯シリーズ」は剤型にも特徴があり、入浴剤として初めてブリケットという小さな粒を利用しています。同じ重量の固形より表面積が大きいため、強い発泡力と短時間で溶けるという特徴があります。

時代は変わり、令和になりましたが、「きき湯シリーズ」の発売以来、新しい剤型やコンセプトの商品は残念ながら開発されておりません。既存の剤型に新たな成分を配合した商品は開発されてはいるものの、歴史的な商品と言えるものは残念ながら未だ出てきていないというのが実情です。その背景にあるのは薬機法の規制と慌ただしい市場への商品投入でしょう。開発には時間と労力がかかります。今後に期待と言ったところでしょう。

日本薬科大学 医療ビジネス薬学科 特任教授/スポーツ健康科学博士/温泉入浴指導員

石川 泰弘

2006年から「お風呂博士」として(株)バスクリンで入浴剤のPR活動を行い、2021年より現職。専門は入浴と睡眠を活用したリカバリーで、運動生理学や美容についても研究・指導を行う。トップアスリートへの入浴指導やサポート経験が豊富で、メディアや講演を通じて入浴と健康の重要性を発信している。

日本で販売されている唯一の第2類医薬品入浴剤

健美薬湯の「千葉実母散浴剤」は、日本で販売されている唯一の第2類医薬品入浴剤です。12種類の刻み生薬を配合した伝統的な生薬処方で、長い歴史とその有効性が認められています。温浴効果を高めることで血行を促進し、神経痛・腰痛・月経不順・リウマチ・頭痛・手足の痛み・しもやけ・冷え・産前産後の体調不良・ヒステリーなどの諸症状を和らげます。自然由来の生薬成分が肌にやさしく作用し、リラックスしながら心身を整えることができます。日々の入浴習慣に取り入れることで、健康維持にも役立つ、安心の伝統薬湯です。