運動

入浴でリカバリーを最適化する方法―冬のスポーツ編―

低温環境でスポーツを行った時の疲労について

冬のスポーツは夏とは異なり低温環境の中で行うことが多くなります。スポーツを行う環境が変わればカラダへの影響もことなります。体温の維持もその一つです。

人は低温環境に身を置くと、体温を維持するためにより多くの熱をつくる必要があります。熱は肝臓と筋肉でつくるのですが、熱をつくるのに必要なエネルギーを多く消費してしまいます。

また、日照時間が短くなることは、メンタルやパフォーマンスに影響を及ぼします。例えば日光を浴びて体内で合成されるビタミンDは冬になると減少傾向になってしまいます。ビタミンDの役割はカルシウムの吸収を促進して骨を丈夫にする働きとして知られていますが、近年では、メンタルヘルスや身体パフォーマンスにも深く関わっていることが明らかになってきました。その一つにビタミンDの減少は、セロトニン(幸福ホルモン)の分泌を抑制して、うつ症状を引き起こす可能性を高めてしまう1)、不安神経症やパニック障害などの不安症状との関連も指摘されています。

また、集中力が低下してしまう、慢性的な疲労感や倦怠感をも感じやすくなってしまいます。さらには、ビタミンDの減少が筋肉痛を長引かせたり、回復が遅くなったりする可能性もあります4)。免疫力も低下するので感染症にかかりやすくなったり、風邪をひきやすくなったりする可能性も高まります5)。

このように冬の環境は夏とは違った影響を身体に与えるため、スポーツをした後の効果的なリカバリーの方法も夏とは異なります。

疲労回復に必要なもの

冬も夏もスポーツを行った後に必要なものは基本的には同じです。運動で利用して不足したエネルギーの補給と傷んだ細胞の修復です。

従って、疲労回復するためには失ったエネルギーや身体の基となる炭水化物やタンパク質、そして身体機能を高めるビタミンやミネラルなどの栄養を食事でしっかりと摂取することと、傷んだ細胞を修復させるために、より多くの成長ホルモンを分泌させ、食事でとった栄養を身体に取り入れることです。そのためにはバランス良い食事と良質な睡眠が必要となります。

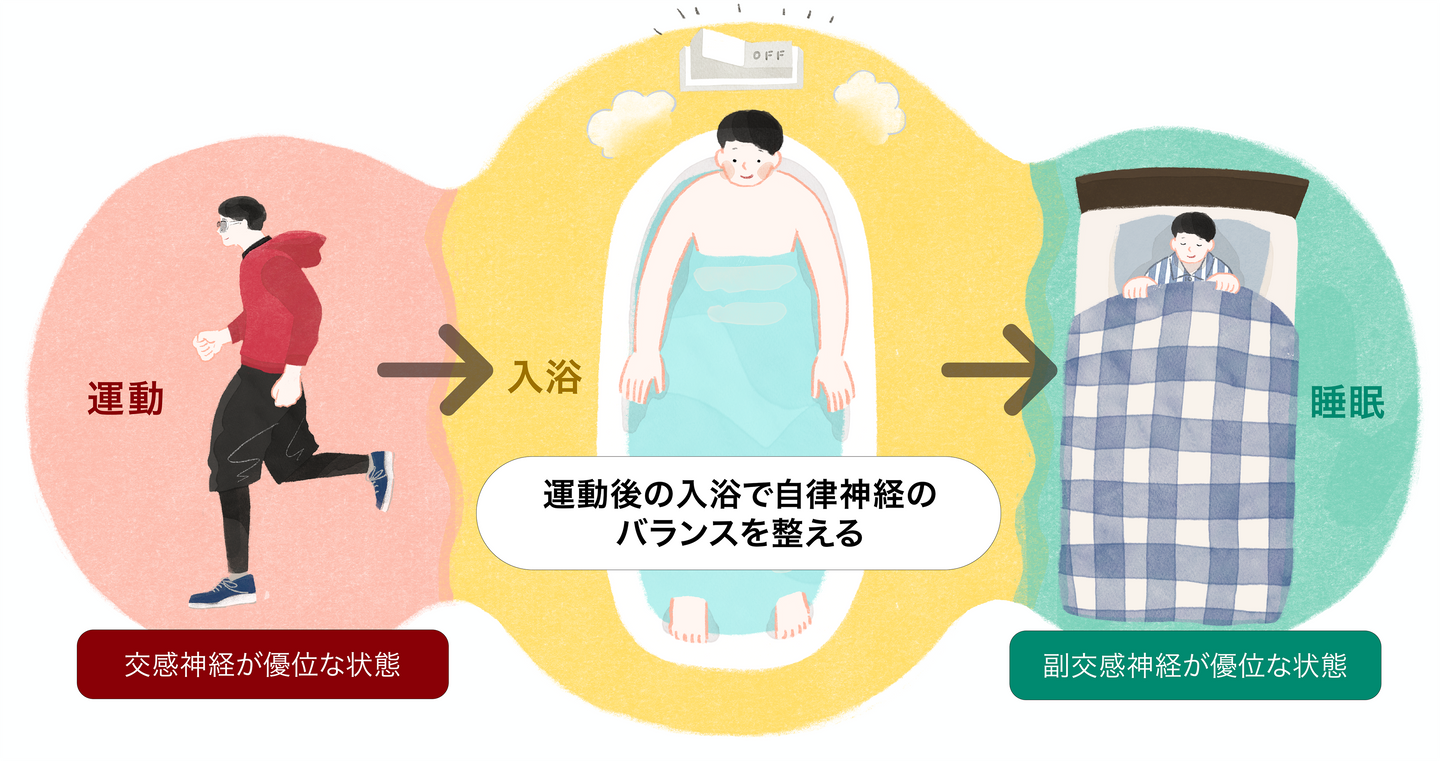

また、メンタルのバランスをとる為には自律神経のバランスを整えることも必要です。特にスポーツ時は交感神経が優位になっているため、回復に必要な副交感神経を優位にする必要があります。副交感神経を優位することはカラダの機能を高めることにも繋がりますので、とても重要です。そして、近年注目されつつあるグリンパティックシステム(脳に溜まる老廃物の除去する仕組み)をしっかり機能させることです。このシステムは、脳内で発生した老廃物(アミロイドβなど)を効率的に除去する役割を担っています。

脳に老廃物が溜まってしまうと、神経細胞の機能が低下し、思考力や記憶力、集中力が低下して脳疲労の原因となる可能性があります。脳を正しく機能させるためにもこのシステムをしっかりと機能させる必要があります。

入浴がもたらす疲労回復の効果

入浴がもたらす疲労回復について、基本となるのは浮力、温熱、水圧の3大効果です。そしてこれらの相乗効果が様々な影響を及ぼします。もちろん単独での効果もあります。

浮力の効果

まずは浮力です。浮力はフィジカル面とメンタル面での働きがあります。浮力が働くことで足首や膝、股関節などへの負荷が無くなり、一時的ではありますが疲労が軽減され回復していきます。また、手足や腰、背中に入っていた力も抜けて体のバランスが元に戻ります。骨や筋肉を正常な位置に戻すこともできます。そのように浮力を疲労回復に利用するポイントは、体の力を抜くこと、浴槽につかり体を緩めることです。力を抜くことができると手や腕が水に浮いていることを感じられます。体に力が入ってしまうと、お湯に浮いている腕を感じることができません。言い換えれば浮力を感じられるように力を抜けることがポイントになります。浮力による関節負荷の軽減がフィジカルな疲れを取ると言えます。

一方、浮力が働くと体が軽くなり意識も解放し、副交感神経が優位になりリラックスします。多くの人が昼間は交感神経が優位な時間が多く、副交感神経が優位になる時間が少ないのですが、浮力を感じることで副交感神経が優位になり、自律神経のバランスを整えることが可能になります。

冬は寒さから身を守ろうと体を硬くして血流を抑えるように体が反応します。血流を抑えるように血管を収縮させるのが交感神経なのです。このようなことからも冬は夏と比べて交感神経が優位になる時間が増えます。浮力による副交感神経優位な時間の増加はメンタル疲労にとっても必要というわけです。

温熱の効果

温熱の効果も冬にはメンタルの疲労回復に影響を及ぼします。温まると人は心地良さを感じます。すなわち副交感神経が優位になる、ということです。ポイントは心地良さです。温熱の効果だからと言って熱ければ良いというものではありません。心地良さがポイントです。

しかし、感じ方は人によって違い、これが個人差となります。例えば40℃のお湯に浸かって心地よいと感じる人もいれば、少しぬるいと感じる人もいるでしょう。これが個人差ということです。浮力と同様に心地良さを感じることができる温熱の効果もメンタルの疲労回復に効果を発揮します。

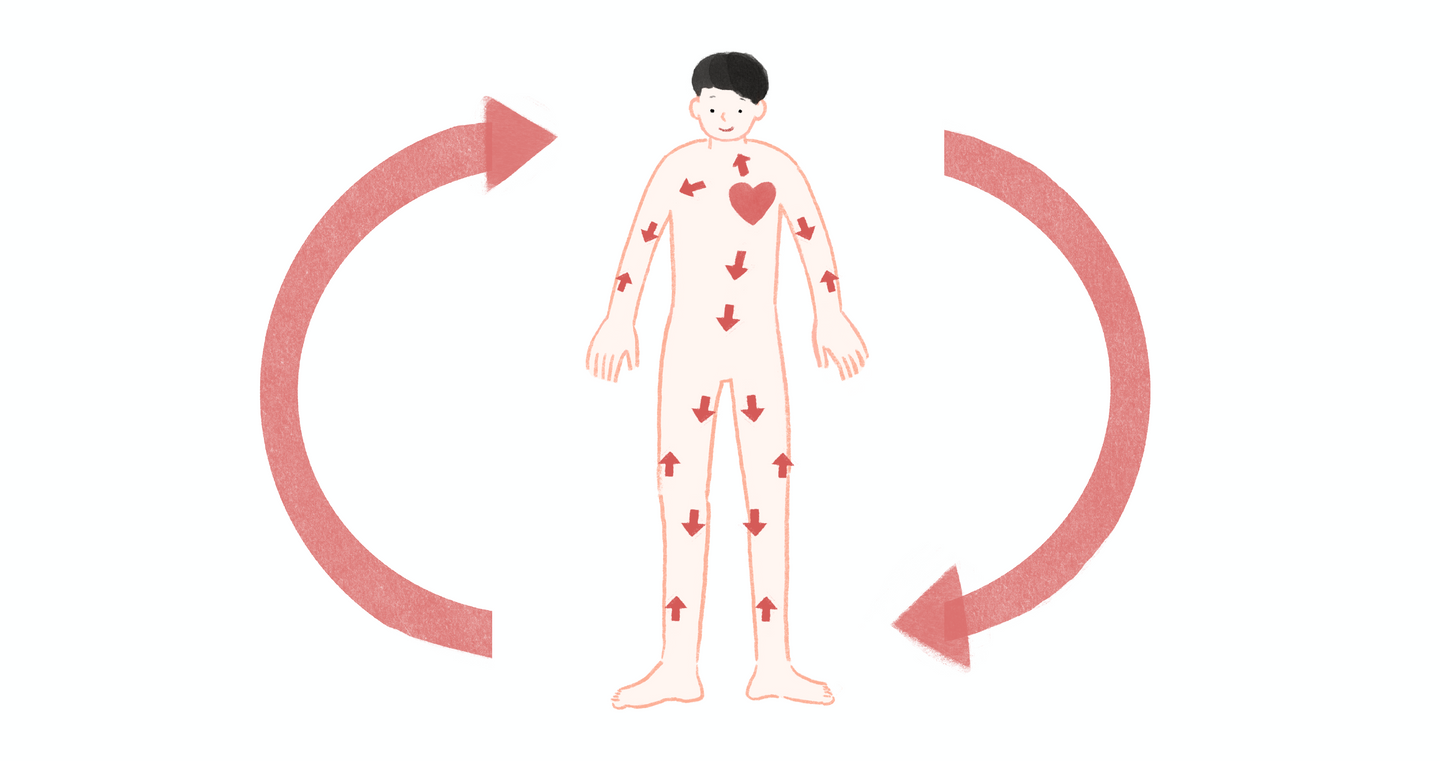

水圧の効果と相乗効果

温熱の効果がもたらす疲労回復は水圧の効果との相乗効果です。これが血流促進効果です。お湯につかり温まると血管の内壁にNO(一酸化窒素)が誘発します。NO(一酸化窒素)は血管平滑筋に作用し弛緩させます。血管そのものが柔らかくなります。その状態で水圧が体にかかることで心拍数が増加します。柔らかくなった血管に心拍数が増加すれば血流は増加します。

心臓から送り出される血液は動脈を通って全身に送り届けられます。そして末梢まで送られた血液は静脈を通って心臓に戻ってきます。人間の体は一般的に動脈血が25%で静脈血が75%あり、そのうち5%が末梢血と言われています。水圧は心拍数を上げて血液循環を促すこと、水圧そのもので血管を圧迫して血液を心臓に押し戻す働きをします。その効果に温熱の血管弛緩が加わって血行促進がされます。

血流促進するとなぜ疲労回復に役立つのか

疲労回復に血行促進は欠かせないと言われます。その理由は血液で運んでいるものを知ると理解できるでしょう。

血液は赤血球と白血球という血球と血小板、そして血漿で構成されています。赤血球はヘモグロビンと水で構成された細胞ですが、ヘモグロビンは「ヘム」という物質と「グロビン」というタンパク質とが結合してできています。そしてヘムと酸素が結合してなる色素タンパクです。エネルギーをつくるには酸素が必要となるので、言い換えれば血液が体中に届くことでエネルギーがつくれる、または失ったエネルギーを補えるというわけです。エネルギーは疲労回復には欠かせません。

また、栄養も腸で吸収され血液によって全身に運ばれます。具体的には腸で吸収された栄養素の多くは、門脈と呼ばれる血管を通って肝臓に運ばれます。そして肝臓で処理された後、全身に送られます。

良質な睡眠への効果

入浴は血行を促進し、疲労回復に必要な栄養をカラダ中に届けます。また、体温の変化率をつけ、睡眠を良質なものに導き、成長ホルモンの分泌を促してくれます。その結果、細胞を修復へと導きます。

疲労回復の入浴方法

疲労回復に必要なのは、栄養と血液循環、そして良質な睡眠です。そして、血液循環と睡眠に入浴は関与していきます。言い換えれば、入浴は回復に適した環境をつくるということです。この環境にこだわることで、結果が変わってきます。

例えば、良いサッカー選手になりたければ、J2よりもJ1、さらにJ1よりもプレミアリーグやリーガエスパニョーラ、ブンデスリーガでプレーするほうが成長できるという感じでしょうか。環境が人を育てるのと同じですね。とはいえ、疲労回復が目的ですので、いかに血液循環を促すか、そしてどのように睡眠導入するかが入浴の果たす役割となります。

血液循環を促進する入浴方法

血管には交感神経しか関与しない、温まるとNO(一酸化窒素)が誘発し血管平滑筋を弛緩させる、という2点をまずは頭に入れましょう。交感神経を優位にしないという点では、「熱い」と感じないお湯の温度が重要です。

冬なら40℃に一度お湯をはり、足を入れた時に「は〜気持ちいい」と感じる温度に調整します。「ぬるいな〜」と感じたら41℃程度に上げる、「熱いな〜」と感じたら39℃ぐらいに下げる、とにかくこのお風呂に20分でも30分でも気持ちよく浸かっていたいと感じる温度にすることです。「気持ちいい」と感じるということは交感神経が優位にならない証拠です。

このように交感神経を優位にせず温まることでNO(一酸化窒素)を誘発することで血管は柔軟になります。血液の通る道が広がる準備が整います。その上で、血液を多く循環させるには心拍数を増加させる必要があります。

心拍数を増加させるには肩までつかる全身浴が効果的です。肩までつかることで水圧がお腹にもかかり横隔膜を押し上げます。その結果、肺の容量が通常より9%程度減少しますが、通常に戻そうと恒常性が働き呼吸数が増加します。それに伴い心拍数が増加し、結果として血液の拍出量が増加します。

血管が柔らかくなり、心拍数が増加することで血行が促進されるというわけです。とはいえ、血管は体を巡っており、人の血管は10万kmともいわれていますが、その99%は微小血管で体の隅々まで行き渡っています。そして、栄養や酸素を運んでいます。血液を体中に行き渡らせ、栄養や酸素を届けるにはそれなりの時間がかかります。

我々が行った実験では、皮膚の血液循環は温度条件に関わらず6分程度で行き渡ります。しかし筋肉は皮膚の下にあり、お湯の影響も多少は受けますが、心拍の影響が大きいと考えられ、同実験では13分程度は時間がかかります2)。

これらを考慮すると、入浴方法としては、心地良い温度の湯に15分程度、肩までつかることが良いと言えます。もちろん、入浴中にふくらはぎや大腿部から心臓に向けてマッサージすることは血行促進にプラスになります。

睡眠導入のための入浴方法

睡眠導入には体温の変化率がポイントになります。年齢によって多少異なりますが、20分の入浴で深部体温は0.8℃〜1.5℃上がります。良い睡眠をとるには体温が下がる必要があります。入浴で上がった体温が下がるには60分〜90分かかります。

従って、お布団に入る90分ぐらい前に入浴を済ませておく必要があります。もし90分も時間が取れないという場合は、さほど体温を上げなければ良いので、少しぬるめのお湯に浸かり、血流促進を中心に考えれば良いのです。

必要な自分なりのメソッドの作り方

今まで説明したリカバリー入浴法はあくまでも教科書です。ただ教科書は基本で、基本を知らなければ応用はできません。まずは基本を理解して自分なりにトライしてみましょう。

実際には疲労度合いや気温は日々違います。もちろん浴槽など入浴環境や睡眠環境も人それぞれに違うでしょう。まずは、血行促進とリラックスを頭に入れ、日々、お風呂に15分〜20分ほどリラックスしながら浸かりましょう。そしてお風呂から出てから60分〜90分後にお布団に入ってみましょう。そして翌朝の気分を数値化し、さらには心拍数を測定してみましょう。特に心拍数が普段より増加していなければ、疲労の蓄積はないと判断できます。

大切なことは自分に合った方法をトライ&エラーで試しつくり上げていくことです。その際に自分の感覚も大切にしましょう。

- 参考文献 -

(1) 奥平 智之 (2023) 栄養精神医学からみた女性のメンタルヘルス. 女性心身医学, 28(2), 192-198.

(2) 吉岡 涼介 棗 寿喜, 都築 孝允,石川 泰弘,石澤 太市,綱川 光男,内藤 久士 (2019) 運動能力に及ぼす入浴の効果. S&Cカンファレンス2018.

(3) 牛山 明,篠原 茜 (2023) 微小血管の観察. 日本血栓止血学会誌, 34(6), 633-640.

(4) 高橋 文明 (2020) 9. ビタミンd 誘導体の創薬・開発. ビタミン, 94(1), 42.

(5)津川 尚子 (2014) ビタミンd 栄養に関する最近の知見 ~ビタミンdの骨代謝調節作用およびそれ以外の生理機能と必要量~. オレオサイエンス, 14(12), 531-537.

日本薬科大学 医療ビジネス薬学科 特任教授/スポーツ健康科学博士/温泉入浴指導員

石川 泰弘

2006年から「お風呂博士」として(株)バスクリンで入浴剤のPR活動を行い、2021年より現職。専門は入浴と睡眠を活用したリカバリーで、運動生理学や美容についても研究・指導を行う。トップアスリートへの入浴指導やサポート経験が豊富で、メディアや講演を通じて入浴と健康の重要性を発信している。

睡眠の質を上げる新習慣!健美薬湯の『JIKKO』で心地よい夜を

冬のスポーツ後のリカバリーには、健美薬湯の入浴剤「JIKKO」が最適です。JIKKOは、伝統的な和漢植物を配合し、血行促進と筋肉の疲労回復をサポートする効果が期待できます。冬の寒さで冷えた体を温めるだけでなく、独自の香りが心をほぐし、リラックス効果をもたらします。温熱効果とともに、浮力と水圧が体を包み込み、全身の血流を促進し、栄養や酸素を体中に行き渡らせることで、疲れた筋肉や関節を癒します。さらに、JIKKOの成分には、乾燥しがちな冬の肌を保湿する働きも含まれています。スポーツ後のリカバリーを兼ねた特別な時間を、自宅のお風呂で手軽に実現してみませんか?JIKKOで、心も体も整え、翌日への活力をチャージしましょう。

JIKKO 生薬薬湯入浴剤

ずっとポカポカ温かい、巡りの良いカラダへ導く生薬薬湯入浴剤。17種の効能・効果でカラダを温めます。