睡眠

入浴と睡眠の深い~関係

睡眠に意識の高まり

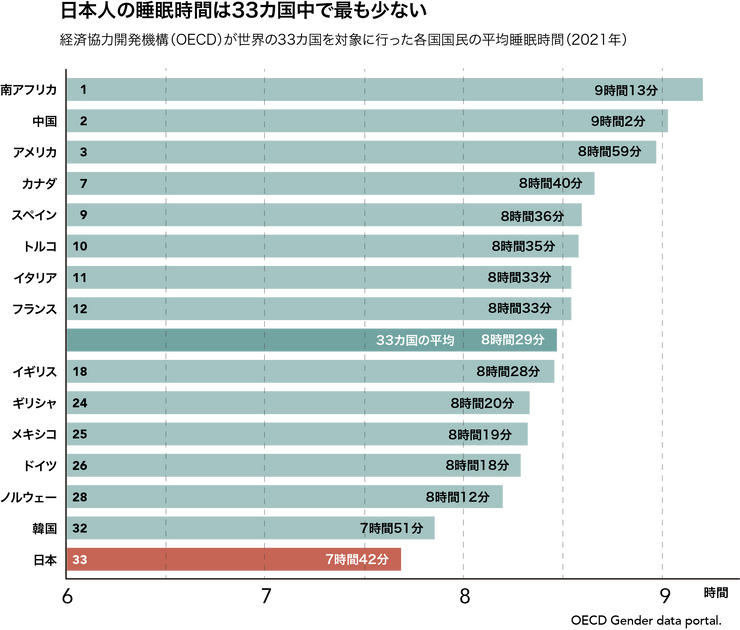

ここ数年、睡眠の重要性が認識されてきています。一つは大活躍しているスポーツ選手が、良いパフォーマンスを出すには睡眠が重要であると自ら睡眠について語ったこと、また、行政機関などが睡眠の重要性について啓発し、OECD(経済協力開発機構)では国別の平均睡眠時間を公表しています。

その報告によると、先進諸国の中で、最も睡眠時間の短い国が日本である、との報告も要因の一つでしょう。(調査対象の33カ国中最も短い)このような睡眠に関連する話題を多くのマスコミが取り上げているのも要因の一つであると思います。そして、新型コロナウイルス感染拡大により、仕事とプライベートでの時間の使い方に関する考え方が変わり、そして何より多くの人が日中眠くなる時間があり、睡眠不足を実感しているからではないでしょうか。

お風呂に入ると疲れがとれるという誤解

日本には昔から海外にない独特のお風呂文化があります。生活に密着しているからか、お風呂に入ると疲れが取れるという人もいます。しかし、お風呂につかって取れる疲労は精神的なものであって、肉体的な疲労は取れません。それでは何故、お風呂に入ると疲れが取れると思うのでしょう。お風呂で湯船につかると、温まり、気分もリラックスします。そして良い眠りができて翌朝の目覚めが良いと多くの人が感じます。そんなことからお風呂にはいると疲れがとれるという認識が広まったのでしょう。

サーカディアン・リズム(体内時計)と睡眠

人はリズムの中に生きていると言われています。1年には春夏秋冬という季節のリズムがあります。また、月の満ち欠けのように1ヶ月のリズムがあります。女性には月経のリズムがあるので「リズムがある」ということの理解はしやすいと思います。そして1日にも朝・夜というリズムがあります。特に1日のリズムは体調に大きな影響を与えます。言い換えれば1日のリズムを整えることが健康の基本となると言っても過言ではないでしょう。

1日のリズムを確認してみましょう。

まず人には体内時計があります。体内時計は時計遺伝子の複雑な相互作用によって刻まれるのですが、体内時計によってホルモンの分泌や体温がコントロールされています。

これらの遺伝子がどのように24時間のリズムを生み出したのかは、サーカディアン・リズム(体内時計)を生み出す遺伝子とそのメカニズムを発見して2017年のノーベル生理学・医学賞を受賞した米ブランダイス大学のホール(Jeffrey C. Hal)博士とロスバシュ(Michael Rosbash)博士,ロックフェラー大学のヤング(Michael W. Young)博士の3氏によって解明されました。

例えば、ホルモンですが、昼間はオレキシンという覚醒させるホルモンやレプチンというエネルギー代謝を高めるホルモンが多く分泌されます。一方夜になると睡眠を安定させるメラトニンやグレリンという食欲を旺盛にするホルモンの分泌が増えます。免疫細胞もリズムの影響を受けます。昼間は入ってきた細菌にすぐに対応する好中球や好酸球などの自然免疫と言われる免疫細胞が活発に働きます。一方夜にはB細胞などの特定の細菌に強く対応する獲得免疫が活発に働きます。そして体温にもリズムがあり、早朝の4時~5時に一番体温が低くなり、その後時間の経過とともに体温は上昇します。午後の6時~8時がピークとなり、その後徐々に低下していきます。そして眠気にもリズムがあり、午後2時ぐらいに軽い眠気がきます。そして夜に大きな眠気がきます。

夜に眠くなるのはホルモンや体温などのリズムの影響と覚醒時間が長いと睡眠を求める、という2つの影響と考えられています。(2プロセスモデル)

睡眠による疲労回復

疲労回復をするにはやはり深い睡眠をとならければなりません。では何故、浅い睡眠では疲れが取れないのでしょうか。そこには深い睡眠のタイミングと成長ホルモンが大きく影響してきます。

成長ホルモンというと、成長期に身体を大きくするために出てくるホルモンだと思っている人がいます。確かに成長期には多く分泌され、骨を伸ばすのに大きな役割を担います。しかし成長ホルモンは高齢になっても分泌されます。成長期を過ぎた大人にとっては栄養を吸収して「細胞の修復」に大きく関与しています。もちろん成長期の若者にも「細胞の修復」に関与します。

「寝ると疲れが取れる」と感じるのは、睡眠時に成長ホルモンが分泌されて栄養を吸収して細胞を修復してくれるからなのです。しかし、この成長ホルモンは寝ればいつでも分泌される、というものではありません。睡眠初期の深い眠り、睡眠段階で3~4の時に分泌されます。寝てから20~30分ぐらいからの、ゆすってもなかなか起きない深い睡眠時に多く分泌されます。後半に深い睡眠をとったとしても多くは分泌されません。疲れを取りたかったら最初にくる深い睡眠をしっかりととる必要があります。

例えば運動で疲れた時などは最初からぐっすり深い睡眠をとりますよね。身体が回復しようと成長ホルモンが多く分泌される眠りに導いているということです。ある意味生体防御反応でもあると考えられます。この最初にくる深い睡眠、成長ホルモンを多く分泌する睡眠が睡眠のゴールデンタイムです。決して午後10時~午前2時という時間帯ではありません。誤解しないように。

余談ですが、朝方はコルチゾールというストレスホルモンが分泌され目がさめます。このコルチゾールは睡眠とは関係なく朝方に分泌されるリズム性のホルモンなのです。

入浴による睡眠導入

前述もしましたが、「お風呂に入ると疲れが取れる」という誤解があると言いました。お風呂に入ると入眠が良くなる、深い睡眠が取りやすくなります。

人には夜に体温が下がるという1日のリズム、サーカディアン・リズムをもっています。したがって夜には体温が下がるのですが、お風呂に入ると体温が上がってしまいます。でも入浴の効果として血の巡りが良くなっているので熱放散しやすく体温はスムーズに下がります。

もともと夜はリズムとして体温が下がります。そのタイミングで一時的に入浴して体温を上げると温熱の効果と水圧の効果で血行促進しているため熱放散しスムーズに体温が下がるのです。一方意識も入浴すると一時的に目が醒め、意識もはっきりしますが、体温の低下とともに、これらもスーッと下がってきます。体温と意識のメリハリがつきます。そのような状態になるので入眠がとても良くなります。

このことは育児を経験された方はイメージがつきやすいと思います。赤ちゃんの手足が暖かくなっている時に「眠くなってきたな」と感じませんでしたか。赤ちゃんの手足が暖かくなっている状態は、赤ちゃんが自分の深部体温を下げるために熱放散している状態です。お風呂から出ると、まさにそのような状態となります。

睡眠による疲労回復に関する入浴の役割

疲労回復に睡眠は欠かせません。しっかり寝たからこそ、疲れは取れるのです。なぜ、疲れがとれるのかを考えてみましょう。

まずは身体的な疲労についてですが、身体を動かせば動かした筋細胞などが傷んできます。

蓄積してくると動けなくなります。これは生体防御反応のひとつで、これ以上細胞が傷つかないようにシグナルを送っているのです。疲労の蓄積とは傷んだ細胞が増えてしまう状態です。

傷んだ細胞を修復するには栄養を届けなければなりません。栄養は血液で運ばれますが、運ばれた栄養を細胞で吸収して修復するのに必要なのが成長ホルモンです。成長ホルモンは前述した通り、最初にくる深い睡眠時に多く分泌されます。いかに最初の睡眠を深くとるかが疲労回復のポイントになります。

また、精神疲労については寝ることで疲労が取れます。そのメカニズムとして挙げられるのが、神経回路の再編成です。ノンレム睡眠時には起きている時に得た情報を整理して、不要な情報を削除しています。また、神経細胞間の接続(シナプス)を調整して、脳の機能を最適化してくれます。そして覚醒中に消耗したセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質を補充してバランスを整えたり、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑えてリラックス状態を保ったりします。また、脳もエネルギーを消費して損傷した部分を修復して明日に備えます。

そもそも睡眠中は脳の活動が低下するため、外界からの刺激が少なく、修復に集中できますし、脳の老廃物を除去するグリンパティックシステムが活発に働いて脳そのものをクリーンな状態に保つからなのです。

まとめ

このように、疲労回復には血液循環が重要な役割を果たします。胃で消化して、腸で吸収した栄養を体中に運ぶのは血液です。入浴は温熱と水圧の相乗効果で血液循環を良くします。回復のベースになる栄養を指先までしっかりと届けます。そして入浴することで一時的に体温が上昇し、その後スムーズに体温が下がり、メリハリをつけ、もともとある体温のリズムを整えて深い睡眠を導きます。

このように入浴はより良い疲労回復のための環境づくり、疲労回復の準備の場とも言えます。準備が良ければ良い結果が得られ、準備が悪ければ結果は伴わない、ということです。

日本薬科大学 医療ビジネス薬学科 特任教授/スポーツ健康科学博士/温泉入浴指導員

石川 泰弘

2006年から「お風呂博士」として(株)バスクリンで入浴剤のPR活動を行い、2021年より現職。専門は入浴と睡眠を活用したリカバリーで、運動生理学や美容についても研究・指導を行う。トップアスリートへの入浴指導やサポート経験が豊富で、メディアや講演を通じて入浴と健康の重要性を発信している。

睡眠の質を上げる新習慣!健美薬湯の『JIKKO』で心地よい夜を

忙しい毎日、十分にリラックスできていますか?質の良い睡眠をサポートするためには、入浴後の体温の変化が重要です。そんな夜のリラックスタイムにおすすめなのが、**健美薬湯の「JIKKO」**です。

「JIKKO」は、40年以上全国の銭湯で愛され続けてきた薬用入浴剤「温浴素じっこう」を家庭用に改良したもの。冷え症や肩こりを和らげ、体を芯から温めることで、入浴後の体温が緩やかに下がりやすくなります。この穏やかな体温変化が、深いリラクゼーションを促し、結果として質の良い睡眠につながります。

さらに、「JIKKO」に含まれる生薬「川芎(センキュウ)」が血行を促進し、筋肉のこわばりを解消。お風呂上がりの心地よさが長く続くことで、ストレスを忘れ、安らかな気持ちで夜を過ごせます。また、合成香料や防腐剤を使わず、天然の生薬の香りが、心を落ち着かせるひとときを提供します。自宅のお風呂で過ごす時間を、「JIKKO」で特別なリラックスタイムに変えてみませんか?

一日の疲れをしっかり癒し、睡眠前の体調を整えることで、快適な目覚めを迎えられるはずです。

JIKKO 生薬薬湯入浴剤

ずっとポカポカ温かい、巡りの良いカラダへ導く生薬薬湯入浴剤。17種の効能・効果でカラダを温めます。